FREIZEITAKTIVITÄTEN IN WILDLEBENSRÄUMEN

Wann störst Du?

Andreas David

Es gibt wohl kaum ein anderes Thema, über das unter Jägern so häufig und so emotional gesprochen und diskutiert wird, wie über „Störungen“ im Revier. Oft wird dabei kaum differenziert, wer denn wen und wie tatsächlich stört – wenn überhaupt. Denn vielfach fühlt sich auch nur der Jäger selbst auf seiner Suche nach Ruhe und Abgeschiedenheit im Revier oder bei seiner Jagdausübung gestört, und der Störeffekt auf das Wild wird erheblich überbewertet. Dass es bei keinem unserer Zunftgenossen Beifallsstürme auslöst, wenn ihm Wild durch einen menschlichen Störenfried aus dem Blickfeld verscheucht wird, steht

außer Frage. Das ist nur allzu menschlich. Dennoch sollten wir bei allem Verdruss nicht vergessen, dass solche Störungen aus der Perspektive des Wildes mittlerweile ein Teil Normalität darstellen. Dies vor dem Hintergrund, dass solche Störungen auch dann – teilweise täglich und ganzjährig – stattfinden, wenn wir selbst nicht im Revier sind. Und längst hat darüber hinaus bei zahlreichen Tieren ein Lernprozess im Sinne einer Gewöhnung (Habituation) stattgefunden. Weiterhin sind gar nicht wenige Individuen

durchaus in der Lage, zwischen gut und böse zu differenzieren. So zieht „man“ bei der Annäherung des Joggers, der allabendlich seine Bahn an der Äsungsfläche vorbei zieht, zwar noch kurz in Deckung – wenn überhaupt –, ist aber schon nach relativ kurzer Zeit wieder draußen bei der Äsungsaufnahme zu beobachten. Um nicht falsch verstanden zu werden: Mit dem bisher Gesagten möchte ich auf gar keinen Fall einer weiteren und vielleicht wahllosen Frequentierung der offenen Landschaft durch die unterschiedlichsten

„Passanten“ das Wort reden. Auch liegt es mir fern, Störungen von Wildtieren durch

menschliche Freizeitaktivitäten im weiteren Sinne generell verharmlosen zu wollen

– im Gegenteil. Dies besonders vor dem Hintergrund, dass anthropogene Störreize

in ihrer Intensität und Frequenz noch immer zunehmen. Außerdem zeigen wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Dauerstress durch Störungen zu gesundheitlichen Problemen führen kann: Wachstumsstörungen, Untergewicht, gesteigerte Nervosität,

höhere Parasitierung etc. Doch gilt es auch hier, objektiv zu bleiben. Denn in vielen Fällen stört zum Beispiel ein Spaziergänger, Jogger oder was auch immer uns Jäger, einen neutralen Naturbeobachter oder einen Wildtierfotografen viel mehr und nachhaltiger als die betroffenen Tiere selbst. Unter dem Strich sollten unsere diesbezüglichen Schutz- Aktivitäten folglich eher auf eine vernünftige Lenkung im Sinne der Wildtiere als auf ein

gänzliches Verbot ausgerichtet sein, was allein politisch in den allermeisten Fällen ohnehin nicht durchsetzbar ist. Denn mit etwas Geschick und Kompromissbereitschaft kann es uns durchaus gelingen, intensiv störende Freizeitaktivitäten auf einen vergleichsweise kleinen Teil des Gesamtlebensraumes zu beschränken beziehungsweise zu konzentrieren.

Dies gilt insbesondere in jenen Lebensräumen oder Lebensraumausschnitten, auf die sich die menschlichen Freizeitaktivitäten bevorzugt konzentrieren: Einerseits für „den Wald“, andererseits für Gewässer verschiedener Kategorien. Dem vergleichbar sind aus unserer Sicht – allerdings mit anderen Vorzeichen – die bekannten Diskussionen zur Jagd in Schutzgebieten. Dabei wird seitens unserer Gegner häufig leider so getan, als ob menschenleere Lebensräume gänzlich störungsfrei wären. Was sie natürlich – im Sinne des Wortes – allein durch die Anwesenheit von Beutegreifern nicht sind. Zurück zum Grundlegenden: Wer oder was „stört“ eigentlich Wildtiere? Eine Frage, die bis auf wenige mess- oder sichtbare Parameter kaum zutreffend zu beantworten ist. Schließlich können wir die Tiere ja nicht fragen. Das heißt, fragen können wir sie schon, aber sie können uns nicht antworten – außer durch ihr Verhalten. Doch ist genau dessen Beurteilung eben außerordentlich problematisch.

Wird ein Feldhase in der Sasse oder ein sich drückender Fasan, den wir durch unsere

Annäherung in höchste Alarm- und Fluchtbereitschaft versetzen, nicht genauso gestört, wie eine sichtbar abspringende Gemse oder eine bereits auf 80 oder mehr Meter Entfernung vom Wasser aufstehende Ente? Abgesehen vom zweifelsohne höheren Energie-Output in den beiden zuletzt genannten Fällen, dürfte es so sein – oder? Wobei der Ausweichflug der Ente und die Flucht der Gams vor allem lebensraumbedingt sind. Denn im Hochgebirge

wie auf fast allen größeren aquatischen Lebensräumen ist geeignete Deckung rar, auf

alpinen Matten sowie auf offenen Wasserflächen überhaupt nicht vorhanden. Ansonsten

aber steigt zum Beispiel die Herzschlagfrequenz auch beim Hasen und Fasan, und weitere Stoffwechselfunktionen weichen vom Staus quo in der Zeit vor der Störung ab. Die Tiere befinden sich unter Druck und in höchster Fluchtbereitschaft. So treten unsererseits unbemerkte Störungen sicherlich ebenso häufig auf wie offensichtlich durch Flucht quittierte Störreize. Ohne an dieser Stelle weiter auf wissenschaftliche Erkenntnisse eingehen zu wollen, soll zunächst eine Definition von „Störung“ versucht werden: Unter diesem Begriff werden sämtliche Reize zusammengefasst, die ein Wildtier von seinem natürlichen Lebensrhythmus abhalten oder ihn unterbrechen und Ortswechsel der freien

Wahl oder andere Aktivitäten, wie zum Beispiel Fortpflanzung und Jungenaufzucht,

Nahrungssuche und -aufnahme, Ruhen, Komfortverhalten etc., verhindern oder im

weitesten Sinne einschränken. Demzufolge rekrutiert sich die heimische Wildtierfauna allerdings lückenlos aus weitgehend „gestörten Individuen“. Wie bei uns Menschen zivilisationsbedingt …

Eine Situation, die sich in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland aber ganz automatisch und zwangsläufig einstellt. Und einmal abgesehen von den jeweiligen Lebensraumverhältnissen und -veränderungen, fußt die Unterscheidung in Kulturfolger

und Kulturflüchter letztlich auch auf der Störungsanfälligkeit beziehungsweise der diesbezüglichen Anpassungs- und Lernfähigkeit der betreffenden Arten. Allerdings bin ich grundsätzlich der Meinung, dass sich angesichts des fortschreitenden Landverbrauchs

im wirtschaftlichen Sinne sowie der steigenden Nutzung durch andere Interessen die

heimische Wildtierfauna bis auf wenige Ausnahmen schon mittelfristig nur noch aus Kulturfolgern zusammensetzen kann und wird. Man denke in diesem Zusammenhang

zum Beispiel an die Ergebnisse diverser Forschungsprojekte, die zeigen, dass die Artenzahl

sowie teilweise auch die Zahl der Individuen pro Art in städtischen Lebensräumen deutlich höher ist als in der freien Landschaft im Umland der Metropolen.

Ungeachtet all dessen sollten wir jedoch weiterhin bemüht sein, Störungen zu reduzieren. Wenn es aber um Störungen und ihre Vermeidung geht, kann es allein aus praktischen Gründen nur darum gehen, jene Störungen zu minimieren, die tatsächlich negative Folgen nach sich ziehen. Doch wo soll man da ansetzen? Wie soll dieses „negativ“ definiert werden. Und darüber hinaus: Negativ für wen? Für das Individuum? Für die Population? Hinzu kämen eventuell ökosystemare Auswirkungen. Irgendwie alles kaum zu entwirren – oder? Weiterhin stellt sich die Frage, was mit den Tieren tatsächlich passiert? Was sind die unmittelbaren Folgen? Eine verschlechterte Kondition? Eine gesteigerte

Mortalität? Sinkende Reproduktionsraten? Wie will man das ohne umfangreiche wissenschaftliche Erhebungen quantifizieren? Vieles muss zwangsläufig auf Spekulationen basieren!

Hinzu kommt, wie bereits erwähnt, der Umstand, dass sich Wildtiere an bestimmte Störreize anpassen können. Dazu zählt der Skifahrer in der Loipe, der Radfahrer, Reiter und letztlich eben auch der Spaziergänger – nicht aber zum Beispiel Nachbars Lumpi oder der Pilzsammler im Zentrum der Dickung. Diese Adaption kann soweit gehen, dass ein bestimmter Störreiz später nicht mehr als solcher wahrgenommen wird und sich die Tiere von ihm „nicht mehr stören lassen“. Wie lange solche Prozesse jedoch andauern, ist fallweise unterschiedlich und weitgehend unbekannt. Doch ist es generell schwierig, die Dinge voneinander zu trennen. Natürlich stört es, wenn zum Beispiel Rehwild bei einem Äsungsgang dreimal beunruhigt wird. Jedes Mal springen die Rehe kurz ab in die

nächste Deckung, um nach einem unterschiedlich langen Zeitraum wieder an der Waldkante zu erscheinen; oder eben irgendwann nicht mehr. Was aber im Wald

passiert, können wir zwar meistens nicht direkt beobachten, aber trotzdem, zum Beispiel

durch entsprechende Vegetationsaufnahmen, sicher beurteilen. Sofern möglich, werden die Rehe versuchen, die Störquelle optisch weiter zu verfolgen, und sie werden nach einiger Zeit zunächst im Wald beginnen zu äsen und im Zweifel auch die Gehölzpflanzen verbeißen, sofern sich kein anderes entsprechendes Äsungsspektrum anbietet.

Dabei spricht de facto nichts gegen Verbiss. Der Verbiss von Waldbäumen ist ebenso

natürlich wie die Tiere selbst. Ein gewisses Maß müssen wir folglich tolerieren. Doch wenn es denn arg zuviel wird, müssen wir handeln. An diesem Punkt gilt es erneut festzuhalten, dass die Höhe des Verbisses nicht automatisch eine Funktion der Wilddichte ist! So kann eine Absenkung der Verbissanteile beispielsweise auch durch eine Störungsminimierung beziehungsweise Besucherlenkung erreicht werden. Besonders treffend formulieren KALCHREUTER & GUTHÖRL (1997) das hinsichtlich des wiederkäuenden Schalenwildes in

Waldlebensräumen bekannte Dilemma: „Das Wild soll einerseits intensiv bejagt werden, andererseits aber Naturfreunde tolerieren und schließlich unbeeinflusst von menschlichen Störreizen die bevorzugten Äsungsplätze aufsuchen und somit Schälund Verbissschäden minimieren.“ Eigentlich die Quadratur des Kreises. Doch zeigen einige Modelle und Konzepte, die im folgenden Beitrag zum „Jagddruck“ näher erläutert werden, dass solches Ansinnen durchaus von Erfolg gekrönt sein kann. Besonders schwerwiegend sind dauerhafte Störungen, die bestimmte Arten zum Beispiel in hinsichtlich der Nahrungs- und

Deckungsverhältnisse weniger geeignete Lebensräume ausweichen lassen, wo sie

dann erhöhten Verlusten durch Beutegreifer ausgesetzt sind. Dies gilt insbesondere

für die Brut- und Setzzeiten sowie für die Aufzuchtphase der Jungtiere. Denn zu dieser

Zeit werden die Grenzen der Kompensierbarkeit deutlich eher erreicht als in anderen

Jahreszeiten, was direkte negative Folgen auf den Reproduktionserfolg haben kann. Zumindest aber steigt der Aufwand für die Feindvermeidung. Doch werden auch solche Verschiebungen häufig kaum erkannt, und ihre Auswirkungen sind ohne entsprechende wissenschaftliche Erhebungen nicht quantifizierbar. Dem kann – dort wo möglich – für die

meisten Niederwildarten, aber auch für das Schalenwild am besten mit der Schaffung

von Äsung und Deckung, also einer Disziplin der klassischen Hege, begegnet werden.

Denn bekanntlich fühlen sich zum Beispiel Fasan und Reh in deckungsreichen Habitaten mit einem entsprechenden Äsungsangebot sicherer und sind weit weniger störungsempfindlich als in marginalen oder suboptimalen Lebensräumen (siehe Kasten Störungsmanagement“).

Wie unterschiedlich Störungen wahrgenommen werden, sollen im Folgenden einige Beispiele aus der Praxis aufzeigen. Die in den zurückliegenden 15 bis 20 Jahren häufig zu lesende Erfahrung, dass zum Beispiel Rehe den Wagen des Jägers bereits am Motorengeräusch erkennen, kann ich aus der eigenen Praxis nicht bestätigen. Zu

diesem Zweck braucht man nur einige Male mit einem anderen Pkw durch das Revier

zu fahren. Die Rehe hielten beide – auch den bekannten „Jagd-Golf“ – gleich gut

oder gleich schlecht aus. Ich glaube auch, dass bei der Beurteilung von Reaktionen auf bestimmte Störreize zu schematisch und normativ vorgegangen wird. Das Bewusstsein oder die Befindlichkeiten der Tiere werden häufig deutlich unterbewertet. Denn die Reaktion auf denselben oder einen vergleichbaren Störreiz ist offenbar ebenso „von der Tagesform“ wie von der jeweils spezifisch gegebenen Situation abhängig. Und zu Letzterer

tragen Faktoren bei, die sich nur allzuoft unserer Kenntnis entziehen.

Dazu ein Beispiel, was andere „eifrige Rehwildbeobachter“ sicher bestätigen werden.

In meinem Pachtrevier liegt ein Reiterhof. Es liegt folglich in der Natur der Sache,

dass unsere reitenden Mitmenschen und ihre Rosse die Wege im Revier je nach Tages- und Jahreszeit in unterschiedlichem hohem Maße nutzen. Entsprechend häufig bietet sich die Gelegenheit, Begegnungen zwischen dem Wild und dem Reitgespann zu beobachten. Dabei ist es völlig normal, dass zum Beispiel ein und derselbe Rehbock in vergleichbaren Situationen an verschiedenen Tagen völlig unterschiedlich reagiert. Während er gestern noch Pferd und Reiter mehr oder weniger „entspannt“ in einer Entfernung von nur etwa 40 Metern an sich vorbeitraben ließ, reagiert er heute auf das erste Pferd bereits in rund 80

Metern Entfernung mit sofortiger Flucht. Warum, weiß niemand. Tiere reagieren eben nicht wie Maschinen, sondern sehr variabel und aus unserer Sicht unberechenbar. Deshalb liegt auch bei den Diskussionen um die Auswirkungen der Reiterei auf das Verhalten des Wildes und folglich auf den Revierbetrieb die Wahrheit wieder einmal in der Mitte. Es stimmt ebensowenig, dass die Reiterei „überhaupt nicht stört“, wie der oft gehörte Tenor, dass „die Reiterei eine erfolgreiche Jagdausübung gänzlich unmöglich macht“. Beides ist so nicht haltbar. Dementsprechend vorsichtig und bedacht sollten wir deshalb der jeweiligen Situation begegnen. Denn einerseits können wir es nicht unterbinden, andererseits wollen wir es bei genauem Hinsehen ja auch gar nicht. Warum auch? Zugegeben: Vieles hängt dabei natürlich von dem Verhalten und der Disziplin der Reiter ab! In jeder Gruppe gibt

es Schwarze Schafe. Doch gehören zum Beispiel in den hiesigen Revieren in unmittelbarer Nachbarschaft des Military-Mekkas Luhmühlen Pferde und Reiter ganz einfach zum Landschaftsbild. Das ist ein Teil unserer Kultur, und sicher nicht der schlechteste.

Das „in völliger Ruhe vorbeilaufen lassen“ wird bei Beobachtungen des Wildverhaltens

in verschiedenen Störungssituationen häufig falsch interpretiert. Denn das wie angewurzelt stehende Reh zum Beispiel springt häufig nur deswegen nicht ab, weil es den Störreiz und die von ihm ausgehende potenzielle Gefahr noch nicht eindeutig identifiziert hat. Dies trifft meistens auch auf Störungen zu, die sich einige Zeit vorher beispielsweise durch Geräusche quasi ankündigen oder sichtbar werden, ohne ausreichend genau eingeschätzt werden

zu können.

Dabei spielt aus Sicht des Wildes offenbar auch die Berechenbarkeit der Störquelle eine wichtige Rolle für die jeweilige Reaktion. Von Fall zu Fall kann auch ein völlig ambivalentes Verhalten beobachtet werden. So zum Beispiel das sogenannte Scheinäsen oder ein verunsichertes Hin- und Hertreten auf den Läufen, häufig gepaart mit einem sich ruckartig auf- und abbewegenden Haupt. Ebenso kann es passieren, dass die Tiere auf eine noch nicht identifizierte Störwelle zunächst direkt zuziehen, um sich ein genaueres Bild machen

zu können. Alles Berechenbare ist dabei im übertragenen Sinne „halb so wild“. Überraschende und plötzliche Störreize dagegen führen im Regelfall zu sofortiger und teilweise kopfloser Flucht. In diesen Kontext passen die Ergebnisse von HERBOLD (1989). Der Autor untersuchte im Rhein-Neckar-Kreis die Auswirkungen verschiedener Störfaktoren an sendermarkierten Rehen (Telemetrie). Dabei zeigte sich, dass Erholungssuchende, die auf den bekannten Wegen blieben, deutlich weniger Fluchten auslösten, als jene, die abseits der Wege den Wald frequentierten. Es gibt zahlreiche weitere Beobachtungen zum

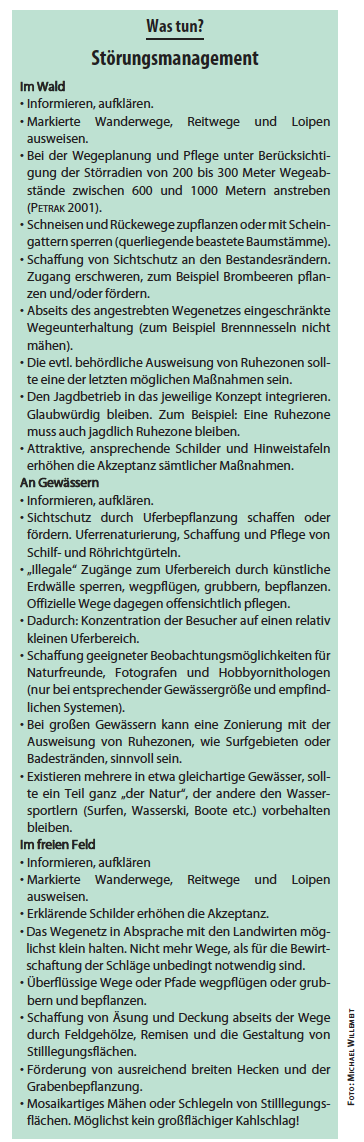

Wildverhalten bei verschiedenen Störreizen. Ebenso zeigten einige Erhebungen, dass zum Beispiel für den Rückgang bestimmter Populationen, nicht die vermuteten Störfaktoren, sondern gänzlich andere Gründe, zum Beispiel Beutegreifer, verantwortlich waren. Den Abschluss dieses Beitrages aber sollen einige praktische Hinweise zu möglichen Maßnahmen der Störungsvermeidung und -minimierung beziehungsweise der Lenkung möglicher Aktivitäten bilden.