Manche Naturschutzverbände distanzieren sich gerne von der Jagd auf Beutegreifer. Doch ob Naturschützer bei ihren Projekten wirklich darauf verzichten können, fragte Prof. Dr. Hans-Dieter Pfannenstiel bei einer Tagung.

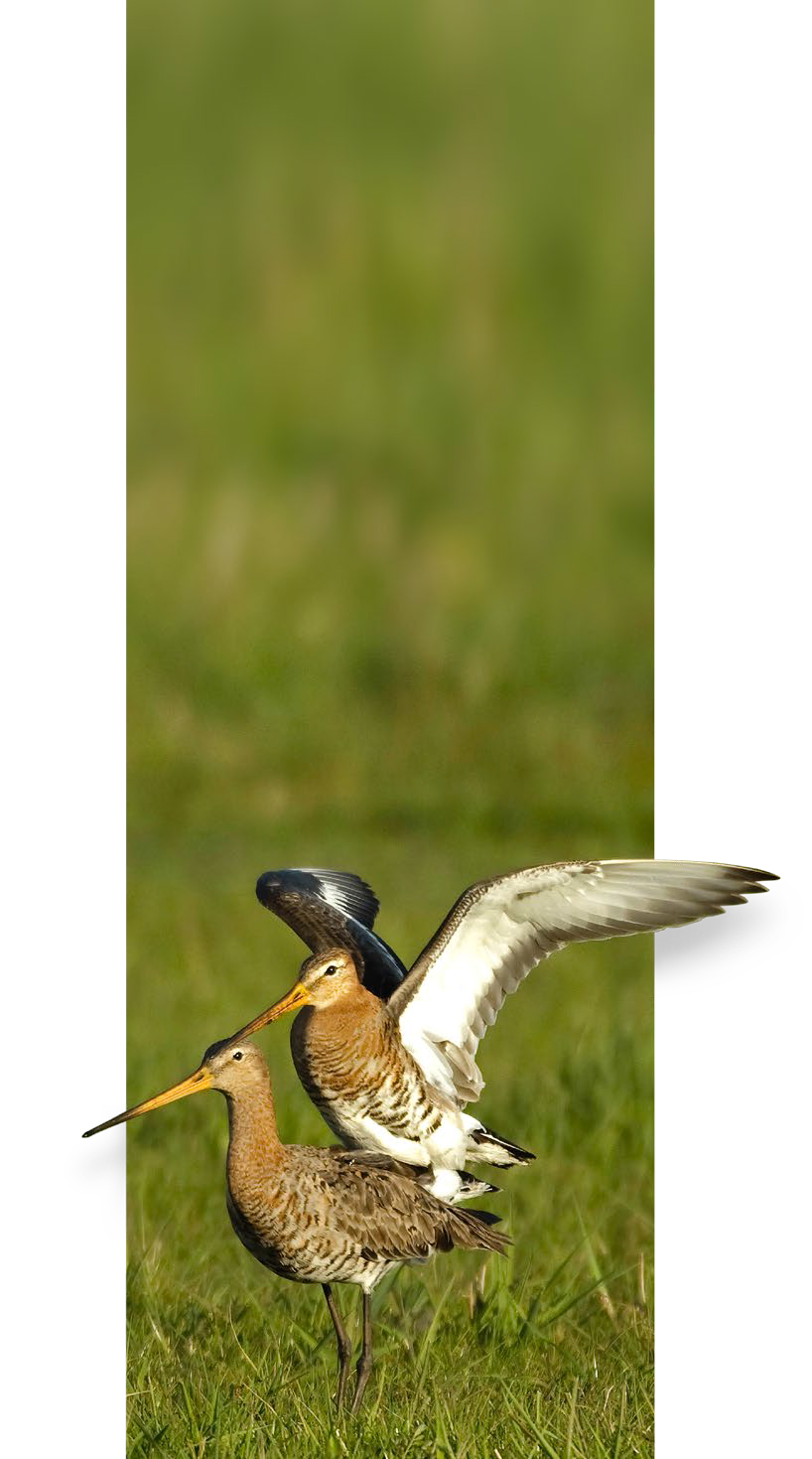

Die Kulturlandschaft hat in den vergangenen Jahrzehnten einen dramatischen Lebensraumverlust für zahlreiche bodenbrütende Wiesenvögel, wie Kiebitz, Uferschnepfe, Bekassine und Brachvogel, erfahren. Einerseits ist das durch die industrielle Landwirtschaft mitverursacht, andererseits wirkt sich Prädation auf die Restpopulationen dieser Limikolen

besonders negativ aus. Daher hatte die NABU-Naturschutzstation Niederrhein Anfang März 2016 zu einer Fachtagung „Prädationsmanagement im Wiesenvogelschutz“ eingeladen.

Veranstalter waren unter anderem drei LIFE + Natur-Projekte sowie das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Neben dem aktuellen Stand zahlreicher Schutzprojekte – rund 15 Projekte präsentierten sich – sollte auch diskutiert werden, ob eine Kontrolle der Beutegreifer dabei überhaupt zielführend sein kann. Das Eingangsreferat präsentierte Dr. Martin Woike, Abteilungsleiter im nordrhein-westfälischen Umweltministerium unter Minister Johannes Remmel. Er stellte darin die Frage: „Das ökologische Jagdgesetz NRW – Zielkonflikte mit dem Wiesenvogelschutz vorprogrammiert?“ Wie zu erwarten war, verneinte Woike diese Frage vehement. Er zählte die in der Jägerschaft und bei den anderen Akteuren des ländlichen Raums besonders umstrittenen Punkte des Jagdgesetzes noch einmal auf. Die verlängerte Schonzeit für adulte Füchse sowie das Verbot der Baujagd und des Abschusses

streunender Hauskatzen standen hier besonders im Fokus.

Seine Begründung für das Schonen verwilderter Hauskatzen war an Zynismus nicht zu überbieten: Katzen würden ja nur in Dorfnähe und kein jagdbares Wild jagen. Die immensen Zahlen der von Katzen erbeuteten Singvögel und Bodenbrüter, die in einer Reihe wissenschaftlicher Publikationen belegt wurden, verschwieg er. Auch der Sprecher des Landesfachausschusses Naturschutz und Jagd des NABU Nordrhein-Westfalen, Helmut Brücher, sah die Rolle von Beutegreifern als weniger problematisch. Er möchte den Fuchs aus dem Jagdrecht ins Naturschutzrecht überführen. Es sei doch bekannt, dass eine scharfe

Jagd die Reproduktion ankurbele und damit das Gegenteil dessen bewirke, was man damit eigentlich erreichen wolle. Aus wildbiologischer Sicht kann man hierzu nur sagen: Eine abnehmende Populationsdichte mag zwar durchaus zu einer erhöhten Reproduktion führen, aber nicht zu einem erhöhten Gesamtbestand. Daraus lässt sich doch eigentlich nur ableiten, Prädatoren nachhaltig scharf zu bejagen. Und so zeigte sich auf Ebene der Projektverantwortlichen ein weitaus realitätsnäheres Bild. Deutlich wurde dabei aber

auch, dass das Management von Beutegreifern mehr als rein jagdliche Mittel umfassen muss. So werden teils in den vorgestellten Projektgebieten die Restlebensräume von Wiesenvögeln mit Elektrozäunen gegen eindringende Prädatoren geschützt und bestehende Wassergräben als Raubwildbarrieren verbreitert. Doch dass sich davon ein hungriger Fuchs nicht abhalten lässt, wurde auf der Tagung mehrfach deutlich betont. Daher beinhaltet dieses Management in einigen Projektgebieten noch wesentlich weitreichendere Maßnahmen: Hegebüsche und Gebüsche an Graben- und Wegrändern werden abgeholzt, Greifvogel- und Graureiherhorste in einem bestimmten Bereich um die Wiesenvogelhabitate entfernt. Mit allen Mitteln wird dort also versucht, Beutegreifern den Zugang zu Brutarealen

zu verwehren oder zu erschweren. Aus naturschutzfachlicher Sicht ist dieses Instrumentarium aber fragwürdig. Denn andere Arten und deren Lebensraumbedürfnisse

werden ausgeblendet.

Einig waren sich die rund 130 Teilnehmer darüber, dass Prädation etwas Natürliches ist. Im Falle der stark dezimierten Wiesenvogelbesätze wirke sie sich aber besonders negativ aus. Die vorgestellten Forschungsergebnisse zeigten vor allem: Bei der Prädation von Gelegen stehen Säuger, wie Fuchs und Marder, an erster Stelle. Bereits geschlüpfte Küken werden

häufig von anderen Vogelarten, etwa Krähen, Reihern und Greifvögeln, dezimiert. Übereinstimmend wurde eine Vernässung der Untersuchungsgebiete, also eine „Renaturierung“ des Lebensraums, als wichtigste Voraussetzung für erfolgreichen Wiesenvogelschutz genannt. Erst wenn der Lebensraum stimmt, greift Prädationsmanagement im Wiesenvogelschutz richtig. Wie aber kann man möglichst großräumig landwirtschaftlich genutzte Flächen vernässen, wenn der Landwirt darauf seinen Lebensunterhalt nach dem Förderregime der EU erwirtschaften soll? Als Lösung wird der Ankauf solcher Flächen durch Naturschutzorganisationen praktiziert. Und tatsächlich machen in vielen Projekten die für den Flächenankauf notwendigen Mittel den Löwenanteil

der im hohen zweistelligen Millionenbereich geförderten Untersuchungen aus. Optimierte Lebensräume zeitigen zusammen mit dem Prädationsmanagement in vielen Gebieten durchaus beachtliche Erfolge. So konnte innerhalb weniger Jahre der Bruterfolg wieder deutlich gesteigert werden. Die teilweise beeindruckenden prozentualen Zuwächse relativieren sich zum einen durch die geringen absoluten Zahlen und im Hinblick auf die Größe der Projektflächen. Zum anderen sagten die Projektverantwortlichen, dass der gesteigerte Bruterfolg oft noch nicht ausreiche, um die Besätze dauerhaft zu stabilisieren

oder sie aus der Gefahrenzone herauswachsen zu lassen. Das ist der Grund, weshalb ein Tagungsteilnehmer den Begriff „Sterbebegleitung“ ins Spiel gebracht hat. Die gelegentlich

auch in nahe beieinanderliegenden Untersuchungsgebieten stark unterschiedlichen Ergebnisse zeigen außerdem: Man hat anscheinend noch nicht alle Parameter des komplexen ökologischen Systems verstanden.

Ingesamt aber machte die Tagung deutlich: Selbst nicht jagende Naturschützer, wenn auch in unterschiedlicher Intensität, halten nahezu einhellig ein Management von Prädatoren

für notwendig – ein Management, das Falle, Büchse und Flinte ganz klar beinhaltet. Insofern war die Veranstaltung neben dem Austausch wissenschaftlicher Ergebnisse auch für das wechselseitige Verständnis jagender und nicht jagender Naturschützer wichtig. Deren Zusammenarbeit an der Basis klappt draußen im Revier ohnehin meist besser, als es manche Verbandsoberen wahrhaben wollen.