Seit mehr als 20 Jahren wird das Gamswild auf Schutzwaldsanierungsflächen ohne Schonzeit verfolgt. Jetzt schlagen Wildbiologen Alarm. Vivienne Klimke berichtet, was unter dem Mantel der Bergwaldsanierung wirklich läuft.

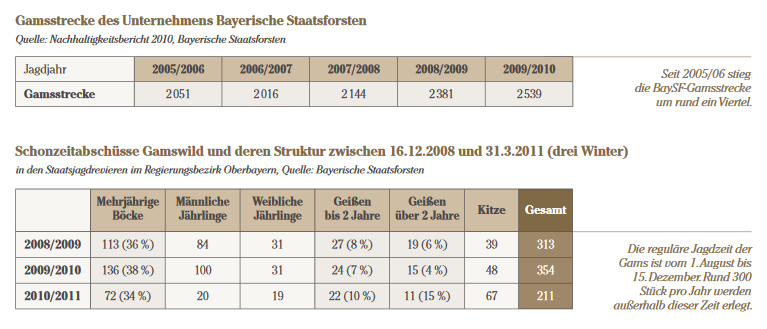

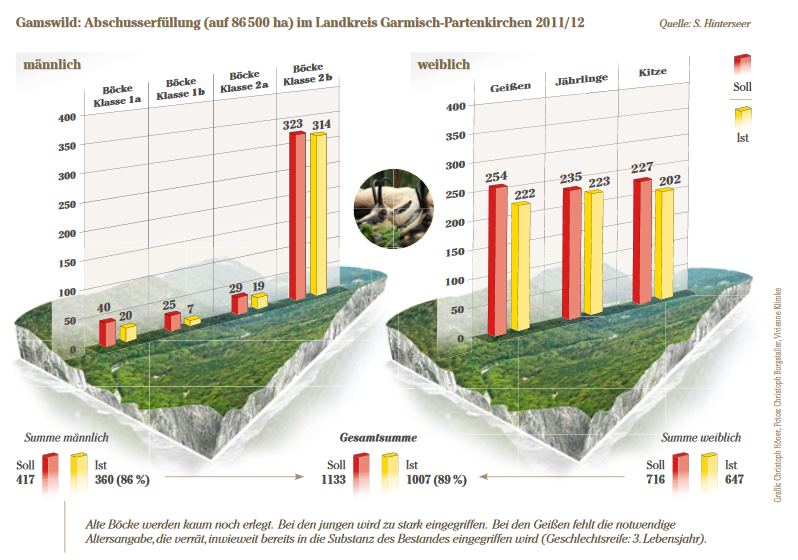

Während die Schonzeitjagd in den ersten Jahren ausschließlich in den Händen der staatlichen Berufsjäger lag, hat das Unternehmen BaySF diesen Umstand 2008 im Rahmen seiner „optimierten Strategie zum Schutz der Bergwälder“ geändert. Mittlerweile vergeben die Betriebe die Abschüsse auf Gamswild in Sanierungsgebieten auch an private Jäger oder Unternehmensangestellte ohne forstliche Ausbildung und zwar kostenlos, wenn dies „aus Waldschutzgründen zwingend geboten“ ist und „eine Vergabe gegen Entgelt nicht sinnvoll möglich“ ist, wie es in der Entgeltregelung aus dem Juli 2011 heißt. Dann genügt es allerdings auch schon, dass eine Gams „ganzjährig in geschlossenen Waldgebieten“ steht – egal ob Schutzwald oder nicht. Das stolze Bergwild wird also wahllos als Freiwild verschleudert. Dieses Eliminieren von Gams nach dem Motto „Zahl vor Wahl“ hat auch einen naturschutzfachlichen Aspekt. Denn sogar die EU-Kommission misst unserem heimischen Gamswild eine außergewöhnliche Stellung zu. Sie hat es als „Art von gemeinschaftlichem Interesse“ in Anhang V ihrer FFH-Richtlinie aufgenommen. Die Arten auf dieser Liste, zu denen auch Alpensteinbock, Seehund oder Kegelrobbe gehören, dürfen genutzt werden – sofern sie sich in einem „günstigen Erhaltungszustand“ befinden. Über diesen Erhaltungszustand ist alle sechs Jahre ein Bericht an die EU-Kommission abzuliefern, der 2012 zum zweiten Mal fällig wird. Dieser FFH-Status war den maßgeblichen Jagdverantwortlichen in der Chefetage des Unternehmens Bayerische Staatsforsten bis vor Kurzem allerdings nicht mal bekannt, wie WILD UND HUND-Recherchen ergaben. Den Bericht an die EU-Kommission erstellt die Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) in Freising. Sie teilte auf mehrmalige Nachfrage mit, die Berichtspflicht würde „durch eine Experteneinschätzung auf Basis vorhandener Daten erfüllt“. Wer diese Experten sind und welche Daten hier einfließen, blieb offen. In Garmisch-Partenkirchen wurden im vergangenen Jahr nur 89 Prozent der geforderten Abschüsse auf Gams erbracht. Bei der Hegeschau hingen wie jedes Jahr zahlreiche Gamskrucken an den Wänden, die meisten davon aus den Regiejagden der BaySF-Betriebe Oberammergau und Bad Tölz. Doch die Zusammensetzung nach Alters- und Sozialstruktur stießen bei Kreisjagdberater Sebastian Hinterseer auf Kritik: Bei den weiblichen Stücken lag der Altersdurchschnitt gerade noch bei 5,2 Jahren, bei den männlichen bei 4,8 Jahren, also viel zu niedrig, monierte er. Es fehlten die wirklich Alten: 40 Böcke der Altersklasse Ia – also über acht Jahre – hatte der Abschussplan gefordert, erlegt wurden 20. Das Verhältnis der erlegten Böcke zu Geißen beträgt hier regelmäßig 1,5:1 oder noch mehr – selbst im vermeintlich waldorientierten Staatsforst. Ideal wäre ungefähr ein umgekehrtes Verhältnis von 1:1,5 bis 1:2. Ginge es wirklich um die Reduzierung von Verbiss, wäre ein gesundes Geschlechterverhältnis sicherlich ein Schlüssel dazu. Glaubt man dem Wildbiologen Dr. Peter Meile, so muss man sich um den Erhalt des Krickelwildes in Deutschland dennoch keine Sorgen machen. Er verweist darauf, dass in den oberen waldfreien Gebirgsregionen, die immerhin gute 50 Prozent der Bayerischen Alpen ausmachen, nur extensiv gejagt würde. Doch Berufsjäger sehen das anders. Heinrich Schwarz, Revierjagdmeister im Oberallgäu, sagt: „Die Gams lässt sich nicht auf eine Teilnutzung ihres Lebensraumes begrenzen. „Bei schlechtem Wetter ziehen die Stücke immer in tiefere Lagen, genau wie nach der Brunft, wenn die Geißen noch oben bleiben und die Böcke nach unten ziehen.“

Dann ziehe sich die Brunft oft zu lang hin, und manches Stück gehe zu geschwächt in den Winter, um ihn zu überstehen. Schon jetzt fordern Frost und Schnee regelmäßig hohen Tribut. Nach einem Winter wie 2011/12 entdecken Berufsjäger bei Schneeschmelze schon mal zehn verendete Gams an einem Tag. Zerstört man also die empfindliche Sozialstruktur, gerät die gesamte biologische Fitness dieser besonderen Tierart in Gefahr. „Wenn da nicht bald was passiert, gehört diese Wildart der Vergangenheit an“, kommentierte ein Besucher bei der Hegeschau in Garmisch.

Als Argument dafür, die Wildbestände in den Sanierungsgebieten der Bayerischen Alpen dennoch gnadenlos zu verfolgen, wird unter anderem der immense finanzielle Aufwand angeführt, der in die Schutzwaldwiederherstellung und -pflege gesteckt wird. Laut bayerischem Haushaltsplan werden dafür derzeit jährlich allein rund fünf Millionen Euro vom Ministerium dem Unternehmen BaySF unter dem Aspekt „besondere Gemeinwohlleistung“ zur Verfügung gestellt. Private und kommu-nale Eigentümer erhielten außerdem zwischen 2008 und 2011 über das Programm „Bergwaldoffensive“ rund 8,3 Millionen Euro für den Umbau und die Pflege ihrer Schutzwälder. Für 2012 wurde das Programm um weitere 2,5 Millionen ergänzt. Bislang flossen allerdings 38 Prozent dieser Mittel in neue und ausgebaute Forstwege, wie einer Landtagsauskunft von Staatsminister Helmut Brunner zu entnehmen ist. Es entstanden so 77 Kilometer Forststraßen, weitere 62 Kilometer seien „projektiert“, gab die Staatsregierung auf eine Anfrage der Grünen im Februar 2012 an.

Befragt nach dem Erfolg dieser immensen Investitionen im Schutzwald seit den 1980er Jahren, kam der zuständige Referent des Forstministeriums bei der Verleihung des Alpinen Schutzwaldpreises 2009 allerdings ins Stottern. Letztlich rezitierte er Zahlen, die von einer Interpellation 2005 stammten: Auf 29 Prozent der Schutzwaldsanierungsflächen seien Maßnahmen abgeschlossen, aber noch nicht gesichert. Auf 44 Prozent hätten Maßnahmen begonnen, und auf 27 Prozent noch nicht, weil Rahmenbedingungen wie Wildbestand oder Waldweide noch nicht passten. Seit der Einführung der Schutzwaldsanierung 1987 konnten die Sanierungsflächen nicht reduziert werden. Im Gegenteil: Sie wuchsen von 8 000 auf über 13 000 Hektar an, teilweise bedingt durch Sturmwürfe.

Was außer „Wildbestand und Waldweide“ noch „nicht passt“, erwähnte der Ministeriale nicht: Vielerorts wurden in der Vergangenheit Baumarten an Standorte gepflanzt, wo sie keine Chance haben, auch wenn man ihnen sogar mit der Ausbringung von Dünger auf die Beine helfen will. Oberhalb des Sylvensteinspeichers bei Bad Tölz und auch andernorts ringen zum Beispiel wadenhohe Fichten im dichten Gras seit Jahrzehnten ums Überleben, das ihnen kaum vergönnt sein wird. Der Grund: Ein viel zu trockener und heißer Standort. Auf dem Fels hält sich nur eine dünne Humusschicht, die weder Raum für Wurzeln bietet noch genügend Wasser für das Wachstum speichern kann. Hier räumte selbst der zuständige Betriebsleiter Fehler seiner Vorgänger ein – aus Unwissenheit, da „die Schutzwaldsanierung ja noch eine recht junge Disziplin“ sei, wie er anlässlich einer Begehung sagte. Zu sehen gibt es auf bayerischen Schutzwaldsanierungsflächen auch, dass gepflanzte Bäume aus Baumschulen, die bereits zwei Meter hoch sind, fast waagerecht über dem Abgrund hängen, weil der Schnee sie im Winter weiter und weiter nach unten drückt. Reißt an ihren Wurzeln der Boden auf, ist die Vertrocknung vorprogrammiert und eine Erosion eher forciert als vermieden.

Als „hervorragendes Beispiel für gelungene Schutzwaldsanierung“ preist die Staatsforstverwaltung die Weißwand bei Berchtesgaden. 25 Jahre haben diesen steilen, bedrohlichen Berghang oberhalb der Deutschen Alpenstraße B 305 nicht nur in ein groteskes Monster aus Metall verwandelt, sondern auch runde 22 Millionen Euro an Steuergeldern verschlungen – bei 350 Hektar Sanierungsfläche. Wenn Forstbetriebsleiter Dr. Daniel Müller heute sagt, der Bau einer Galerie zum Schutz der darunter liegenden Straße sei einst mit doppelt so hohen Kosten veranschlagt worden, dann kommt einem Zuhörer unweigerlich der Gedanke „Aber damit wär‘s dann auch erledigt gewesen.“ Anders mit den Pflanzungen, Verbauungen und radikalen Wildverfolgungen im Bergwald: An der Weißwand waren bereits zwei Jahrzehnte an Sanierungsbemühungen ins Land gegangen, da kam Sturm Kyrill und eröffnete ein neues Bedarfsfeld von rund 60 Hektar. Auch an diesen Stellen musste seither gepflanzt, gesichert und vor allem gejagt werden. „Wir machen seit 25 Jahren intensiv Strecke beim Gams-, Reh- und Rotwild“, so Dr. Müller. Inzwischen gebe es kaum noch Anblick. Wie man mit diesem Anblick umgeht, das stößt auf massive Kritik in der örtlichen Jägerschaft. So stellte Ludwig Fegg, örtlicher Jäger und publikumswirksamer Verteidiger des Wildes, Ende März 2012 folgenden Bericht ins Internet: „Letzte Woche fielen im Bereich Wachterl/Weißwand (Deutsche Alpenstrasse) acht Schüsse innerhalb weniger Minuten. Von der Terrasse der Gaststätte Wachterl aus wurde von Gästen mit Ferngläsern beobachtet, wie Gams aus der Wand stürzten. … Es war wie im Krieg. Der Umgang mit dem Wild hat im Berchtesgadener Land die unterste Stufe erreicht.“

Die Alpenstraße ist dadurch übrigens kaum sicherer geworden: Erst Anfang März 2012 fand hier ein Felssturz statt, bei dem zehn Tonnen Geröll just am „Wachterl“ auf der Fahrbahn landeten. Alle Wildverfolgungen haben also nicht etwa dazu geführt, solche Ereignisse zu verhindern. Dass es jedoch durchaus möglich ist, die autochthone Wildart Gams örtlich auszurotten, werden wohl in der nächsten Zeit Berge wie der Laberstock im Ammergebirge zeigen. Laut den Ergebnissen von Dr. Peter Meile existiert derzeit nur um den Labergipfel herum noch eine kleine Population von rund 200 Stück – „zu wenige, um langfristig zu überleben, und massiv rückläufig“. In seiner Analyse hat er herausgearbeitet, dass Gleitschirmflieger, Hubschrauber, Freerider, Schneeschuhwanderer und Tourengeher die wenigen verbliebenen Gams rund um den Laber scheuchen. „Derzeit scheint das Gamswild bei massiven Störungen in die Wälder auszuweichen“, schreibt er. „Dadurch findet es sich zeitweise auch in den empfindlichsten Schutzwaldbereichen und Sanierungsflächen.“ Meiles Vorschlag: Oberhalb der Höhenlinie von 1 300 Metern könnte ein Totalschutzgebiet für die touristisch attraktive Gams entstehen, um der Population eine Überlebenschance einzuräumen. Forstbetriebsleiter Meinhard Süß hält das für überflüssig: „Der spezielle Gamswildlebensraum ist für eine eigenständige Population viel zu klein“, meint er.